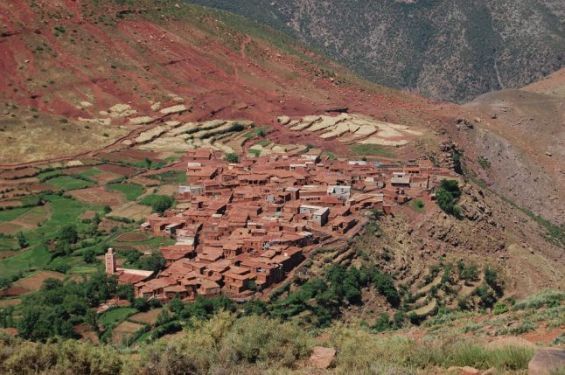

Selon une nouvelle étude, les interactions croissantes entre zones rurales et urbaines et les nouvelles opportunités de subsistance dans les villes remodèlent l’agriculture oasienne dans les montagnes du Haut Atlas au Maroc. Publiée lundi dernier par la revue scientifique hebdomadaire britannique Nature, cette étude de cas porte sur l’oasis de Tizi N’Oucheg, à 60 km de Marrakech.

Autrefois communauté autosuffisante produisant des céréales et du bétail, cette oasis a vu ses activités agricoles traditionnelles considérablement modifiées au fil des siècles, en raison de l’évolution de la dynamique urbaine-rurale. L’étude, menée par trois chercheurs de l’Université de Kassel (Allemagne), attribue ces changements à l’amélioration des connexions avec les villes.

Ces liens ont réduit la dépendance de la communauté à l’agriculture traditionnelle, en déplaçant les sources de revenus de l’agriculture vers les transferts de fonds envoyés par les membres de la famille qui travaillent dans les zones urbaines et vers le secteur du tourisme.

Ces transformations s’inscrivent dans le cadre d’une transition plus large entre zones rurales et urbaines au Maroc. À partir d’enquêtes sur les pratiques agricoles, de données démographiques et de relevés météorologiques combinés à des techniques avancées de SIG (système d’information géographique), l’étude analyse les changements dans l’utilisation des terres et les modes de culture sur une période de 55 ans, de 1967 à 2022.

Tourisme, infrastructures et dépendance à la ville

Les résultats montrent qu’au cours de ces cinq décennies, les terres cultivées à Tizi N’Oucheg ont considérablement diminué, passant de 13 hectares en 1967 à seulement 6,8 en 2022. Cette réduction est attribuée à de multiples raisons, notamment l’expansion des infrastructures modernes et l’influence urbaine croissante, commencé dans les années 2000.

«La plupart des ménages interrogés (68%) ont signalé une diminution d’un tiers de la superficie cultivée de leurs champs au cours des 20 dernières années», indique l’étude. «Les principales raisons invoquées sont le manque d’eau d’irrigation (52%), l’insuffisance de main-d’œuvre domestique (47%) et la fragmentation des champs en petites unités dispersées en raison de l’héritage», ajoutent les chercheurs.

Les pratiques agricoles ont considérablement évolué aussi, s’éloignant des méthodes traditionnelles d’engrais naturels, qui ont laissé place à une dépendance accrue aux engrais chimiques, à la monoculture, principalement de l’orge, pour l’alimentation du bétail.

Au-delà des pratiques agricoles et des changements de moyens de subsistance, la géographie des montagnes de l’Atlas elle-même est un facteur. Le terrain accidenté de l’oasis de Tizi N’Oucheg a rendu l’agriculture traditionnelle à la fois difficile et décourageante. Ces défis géographiques ont accéléré la transformation rurale-urbaine.

«La baisse de la production agricole et, par conséquent, la disparition de ces agroécosystèmes ne sont pas uniquement dues au changement environnemental, comme on le prétend largement, mais surtout à l’attractivité socio-économique décroissante pour les agriculteurs à s’engager dans l’agriculture traditionnelle», expliquent les chercheurs.

L’étude met également en évidence la dépendance croissante des populations vis-à-vis des centres urbains. De nombreux habitants des oasis dépendent désormais des revenus des villes, soit par le biais des transferts de fonds de leurs familles, soit à travers des emplois liés à l’industrie du tourisme.

Cette évolution montre que l’agriculture n’est plus la principale source de revenus dans la région. Bien que les stratégies d’adaptation des moyens de subsistance, telles que le recours au secteur du tourisme, puissent s’avérer rentables dans certains contextes, elles «ne conduisent souvent pas à la préservation de la biodiversité et du patrimoine culturel dans les systèmes oasiens traditionnels», conclut l’étude.

chargement...

chargement...